こんにちは!

上井草すまいる鍼灸整骨院の赤羽です。

2012年に小さな町でオープンした小さな完全予約制・完全個室の治療院で、一人ひとりにじっくり時間をかけて施術をしています。

健康の役に立つ雑学や知識をブログで紹介しています。

関わる人の数は増え続ける

先日15人くらいのパーティーに行ってきました。

そのパーティーの参加者はyoutuberやインスタグラマー、アマゾンのトップレビュアーなどの人が多く、それぞれの登録者数が何十万人とか百万人以上とかの人たちでした。

そんな凄い人数のフォロワーを抱える人達とお会いしてお話しましたが、実際に会ってみるとごく普通の人なので不思議な感覚でしたね。

話は変わりますが、最近読んだ歴史小説では足利尊氏や宇喜多直家が何千人もの兵を引き連れて戦場に向かったなどの描写がありました。

そしてこれを読んでくれている人の中にもfacebookやLINEの友達が何百人とかいるかもしれません。

このように人を数字で表すことって多いですね。

しかし人間はそんなに多くの人と関係を構築できるのでしょうか?

人間関係を表す数字ダンバー数

人が安定して維持できる社会的関係を表す、ダンバー数というものがあります。

ダンバー数では人間関係を健全に維持できる上限は150人とされています。

このダンバー数は霊長類が脳に占める新皮質のサイズ比が大きくなるに連れ、群れの規模が大きくなることから考え出されました。

具体例で考えてみましょう。

脳に占める新皮質比が小さい順に群れの規模を表記すると。

- オランウータンは単独生活

- メガネザルは2–6頭の群れ

- テナガザルはつがい中心で2–6頭

- コモンマーモセットは3–15頭(平均約9頭)

- ワオキツネザルは6–25頭(平均13–15)

- ゴリラは通常5–10頭(平均10–12、最大60超の例もあり)

- オマキザルは10–35頭

- ニホンザルが10–161頭(平均約41)

- チンパンジーは15–150頭

- ボノボはおよそ100頭規模

- ヒヒ15–150頭

となっています。

新皮質のサイズ比が大きくなるに連れて群れの規模も大きくなっていますね。

ところでここまで新皮質について書いてきましたが、新皮質とはなんのことでしょうか?

大脳新皮質とは

新皮質とは簡単に言うと新しい脳のことです。

感覚の統合や記憶、言語や論理的思考などを司る部分のことです。

いわゆる人間らしい思考をする部分と考えればだいたい合ってます。

つまり人間が一番発達している脳の部分ですね。

この新皮質が脳に占める割合が大きかったことが、人間(ホモ・サピエンス)が強敵ひしめく過去の地球で生き残るのにとても役に立ったと言われています。

ホモ・サピエンスは新皮質比が他の生物と比べて大きいことで大きい群れを維持できました。

その結果、単体では到底太刀打ちできない猛獣たちの中でも生き残れたと考えられています。

現代人の人間関係

現代人の新皮質比で考えると、良好な人間関係を維持できる(群れで生活できる)数は約150人までとなります。

これがダンバー数です。

ダンバー数は関係の濃密さで細かく分類もされていて、

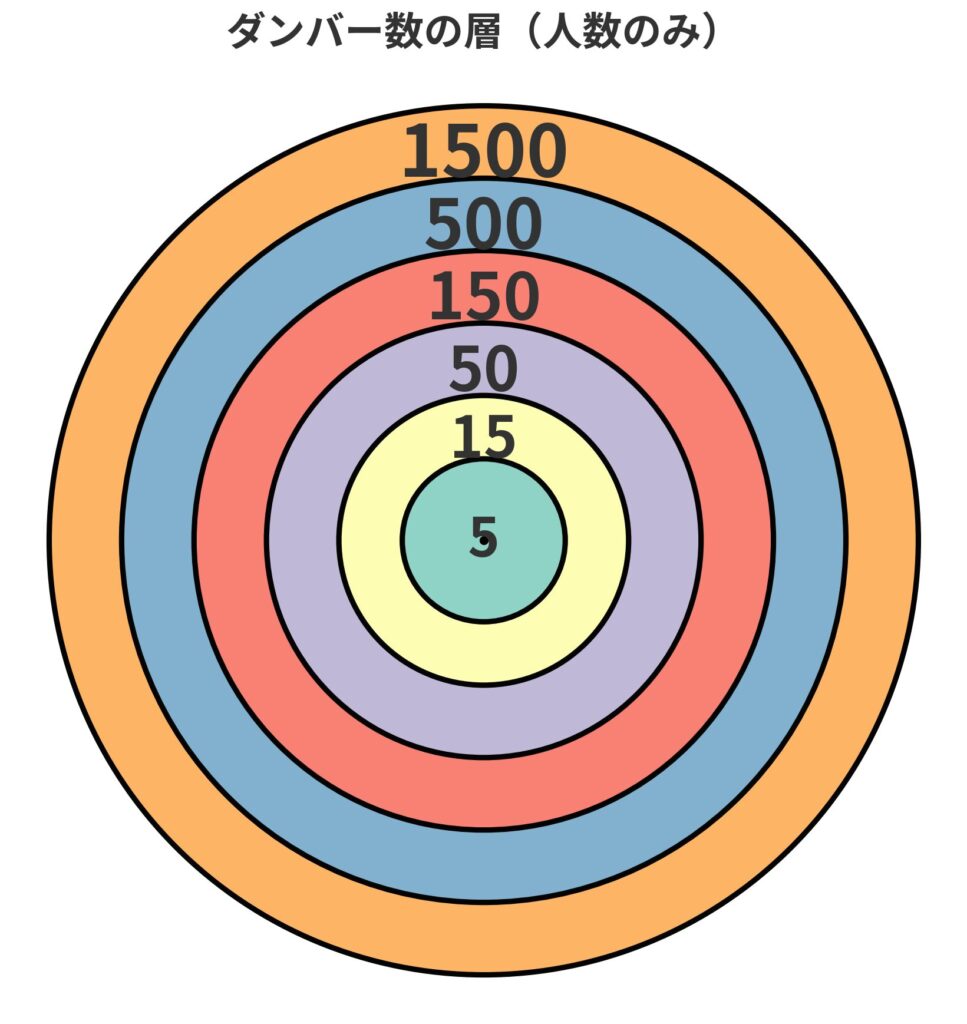

5人→15人→50人→150人→500人→1500人

と約3倍毎に関係が変化します。

こちらの図がそのイメージです。

図の人数はその中にある人数を含めてのものです。

つまり最外層の1500人にはその一つ内側の500人を含んで1500人です。

その500人もその内側の150人を含めているということです。

身近な順で説明していきます。

- 一番身近な5人は家族などの親密な関係で何でも話し合える関係。

- そして15人まではシンパシーグループでいわゆる親友の範囲。

- 50人までは友達の範囲となります。

- 150人までがなんらかの仲間という人間関係。

- 500人までになると顔見知り程度となります。

- 1500人までが顔や名前(オンライン含む)をギリギリ覚えている範囲となります。

例として学生の場合で考えてみましょう。

- 家族が5人

- 仲良しグループを含めると15人

- クラスメイトを合わせたら50人

- 学年全体入れて150人

- 学校全体や習い事などを含めると500人

- ネット上の知り合いまでを合計して1500人

という感じです。

やっぱり人間関係を構築できる人数には限界があるんですね。

現代は数字として人の数を見ることが多くなっていますが、そんな時代だからこそこの人間関係の円(右図)の大きさよりも、円の中心付近にいる人たちを大切にしておきたいですね。

人間関係は数ではなく質が大切です😋

コメント